問題提起:ブランドの機能や特徴を伝えるだけでは売れなくなったらどうしますか?

問題:根拠のない広告やキャンペーンをばら撒いても、根本的な解決にはならない。

視点:買うポテンシャルを持った潜在層を特定して、彼らにとってブランドが価値となるように、認識と購買行動を変化させていく必要がある。

ブランドの機能や特徴を伝えるだけでは売れなくなったらどうしますか?広告をバンバン打って認知率を上げる。無料キャンペーンをどんどん打ってトライアルしてもらう。確かに最初は売上が上がるでしょう。しかしいずれ限界が訪れます。

顧客は、知ってるだけでは買いません。しかし、知っていても買わない人もたくさんいます。そのような状況で、新たに顧客獲得をしていかなければいけないマーケターに役立つ仕組み、それが「変化の設計図」です。

買ってくれる人は誰で、どうしたら買ってもらえるのか?

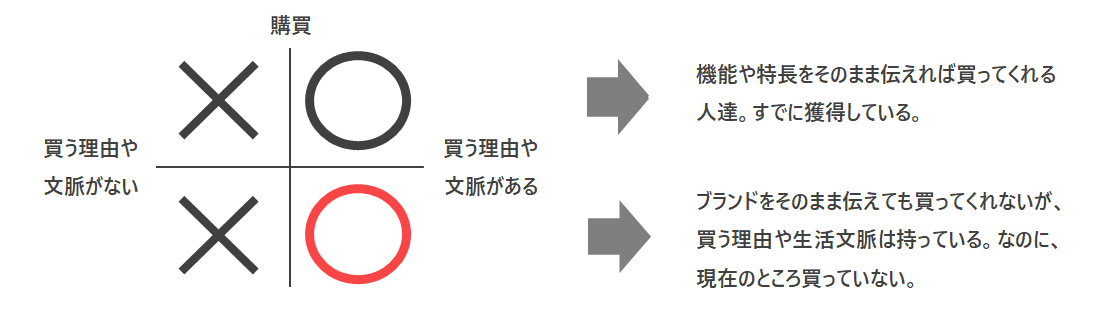

●結局、買う理由や生活文脈がある人しか買わない。「では、その人たちは全員買っているのか?」

まず、1つの結論として言えるのは、結局、買ってくれる人しか買ってくれないということです。ブランドを買う生活文脈がない人にマーケティングしても買ってもらえません。自炊をしない人は機能性調味料を買いませんし、筋トレをしない人はプロテインを買いません。

では、買ってくれる人は全員買っているのでしょうか?潜在顧客の取りこぼしはないでしょうか。ブランドを買う理由を持っているのに、買っていない人に対してマーケティングは何をすべきなのでしょうか。

「買うポテンシャルはあるのに、まだ買ってくれていない潜在顧客」

「その人たちに、実際に買ってもらうための施策とマーケティング設計」

●これらは、購買客やロイヤル顧客の体験から、逆算することが可能です。

買う文脈とジョブ理論

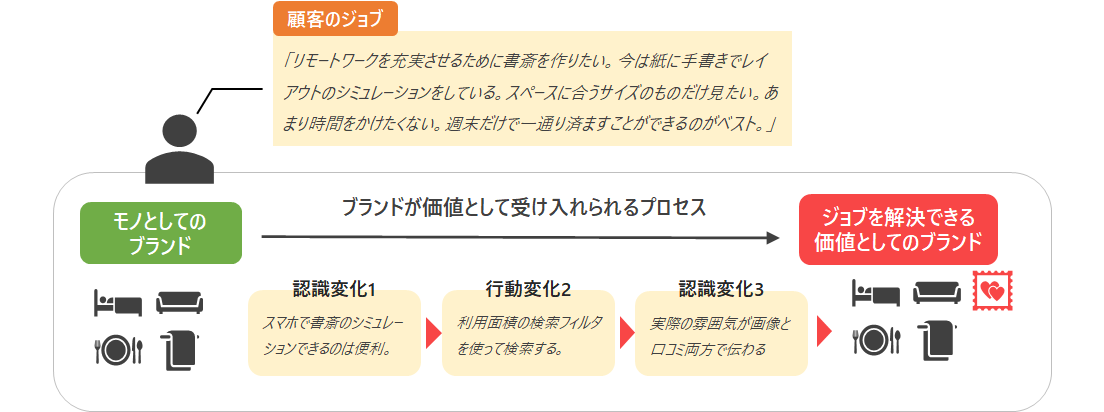

視点:「顧客にはジョブがあり、そのジョブを達成するためにモノやサービスを買う」と考える。

ブランドを買う理由や文脈があるのかないかのか、分かれ目になるのが、顧客のジョブです。ジョブ理論はHBSのクリステンセン教授が提唱した理論で、顧客は解決したいジョブ、つまり何かしらの用があってブランドを採用している、という考え方です。言い換えると、顧客が、「このブランドは自分の用事を解決してくれる」と思えばブランドは購買されますし、そう思われなければ購買されません。しかし大事なのは、本当は解決できても、解決できると顧客に認識されなければ、やはり買われないということです。

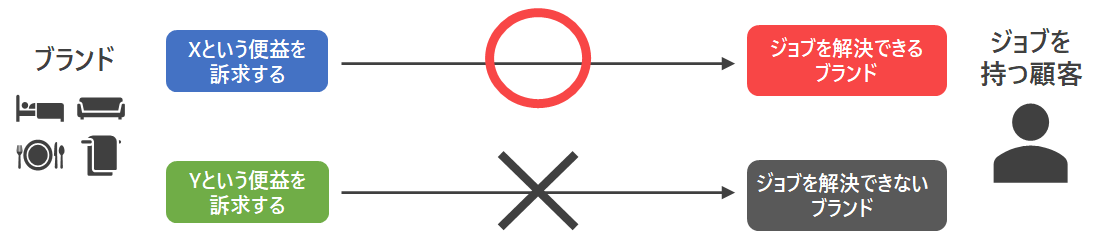

ジョブと価値提案が合わなければ、買われない。

視点: ジョブに合わせてブランドの側面を正しく切り出さなければ、「ジョブを解決できるブランド」として認識されない

例えばあるブランドの便益がXとYの2つあるとします。顧客のジョブを解決できるのは便益Xの方です。この時、自社ブランドがどんなジョブを持つ人に買われているのかを知らなければ、間違って便益Yの方にマーケティング投資してしまうかもしれません。

しかし残念ながらそれでは、ジョブを解決できるブランドとは認識されません。先ほどの、買う文脈があるのに非購買の人たちが良い例です。解決できると認識されていないから買われない、つまり機会損失が起こっているわけです。この、ジョブとブランドの切り出し方の組み合わせを間違えているのに、新製品を~とか、クリエイティブが~と言っている事例が結構多い印象です。根っこの部分で掛け違っているので、そもそもそこを正す必要があります。

「買ってくれる人」とは誰なのか?

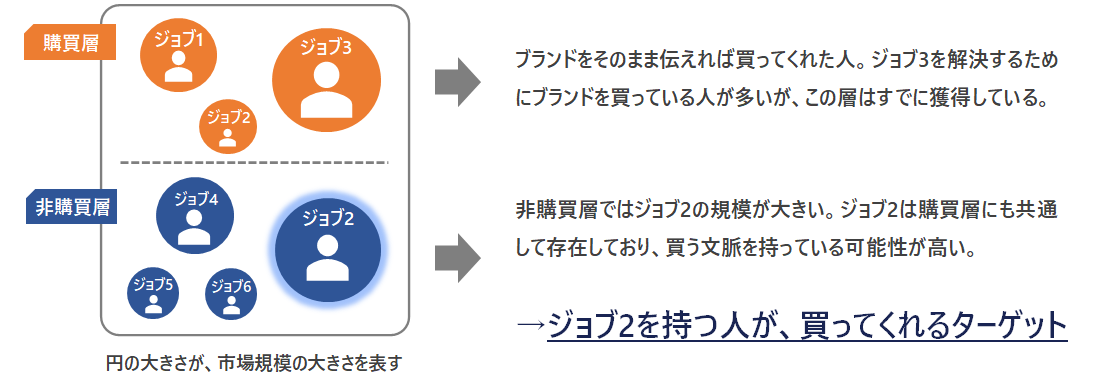

視点:「買ってくれる人」=「購買層と同じジョブ(買う理由)を持っている非購買層」=「ターゲット」。

「今は買っていないが、買う理由を持っている人」を見つけて、その人を購買まで導く設計図を作る。

では、御社のブランドが解決できるジョブとは何で、そのジョブを持った人はどれ位いるのでしょうか。この問題は、そもそも買ってくれる人は誰なのかという、ターゲット設定とも深く関わってきます。

ターゲットは誰でしょうか?それは、現在の購買層と同じジョブを持っている人たちです。先に述べた通り、購買した人は、自身のジョブを解決するためにブランドを購買したわけです。つまり、購買層と同じジョブを持っているということは、まだ購買していなくても、そのジョブを解決するためにブランドを買うポテンシャルがあるということです。その中でも特に、市場規模が大きなジョブを持っている人達、これがターゲットです。スライド左下の青色、非購買層のジョブ2が特に市場規模が大きい未解決のジョブですので、有望なターゲットということになります。このターゲットに対して、御社のブランドでジョブを解決できると認識させるコミュニケーションを行い、購買まで導くことが新規獲得の筋道になります。では、どうやってそのようなコミュニケーションを作っていくのでしょうか。

「顧客がブランドを受け入れる為の条件」を見つけて、施策に落とし込む

視点:買われたということは、ブランドが顧客にとって何らかの価値になったということ。

それを施策で再現する。

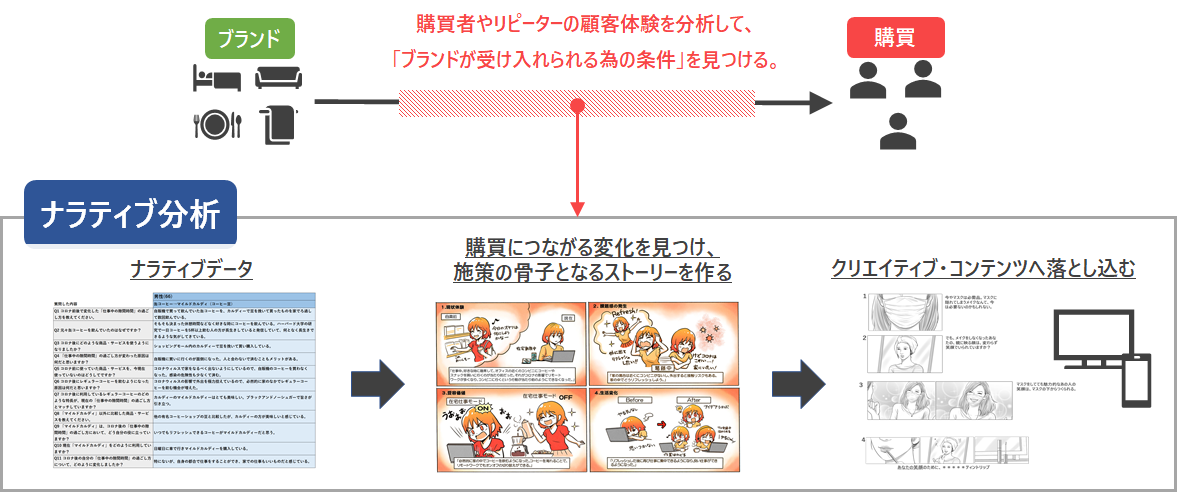

そのためには、購買者やリピーターの体験に着目します。ブランドが買われたということは、ブランドが顧客にとって「対価以上の何らかの価値」として成立した、ということです。非購買のターゲットと購買者が同じ買う理由を持っているのであれば、購買者がブランドを価値として受け入れたプロセスを分析して、購買に結びついた変化を施策で再現すれば購買に導けるはずです。このロジックを、顧客視点のデータドリブンで実現するのが、変化の設計図という手法です。

「変化の設計図」とは

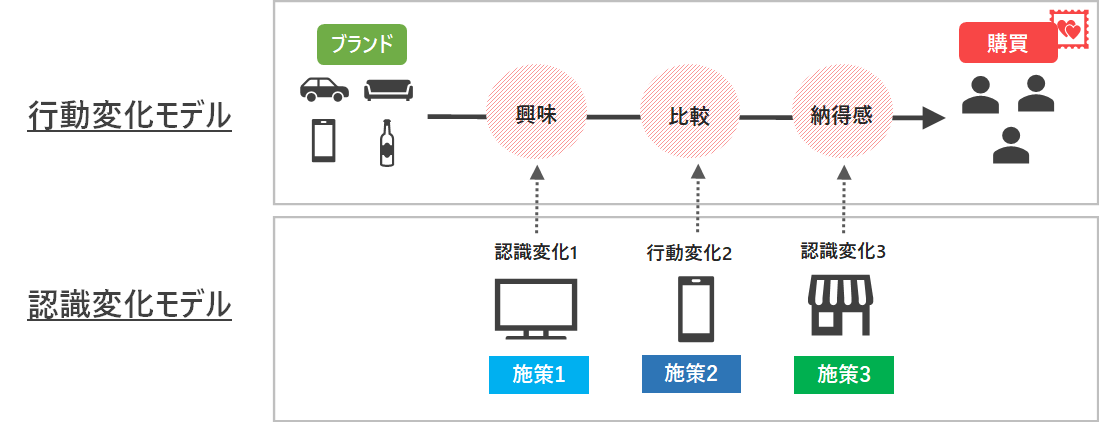

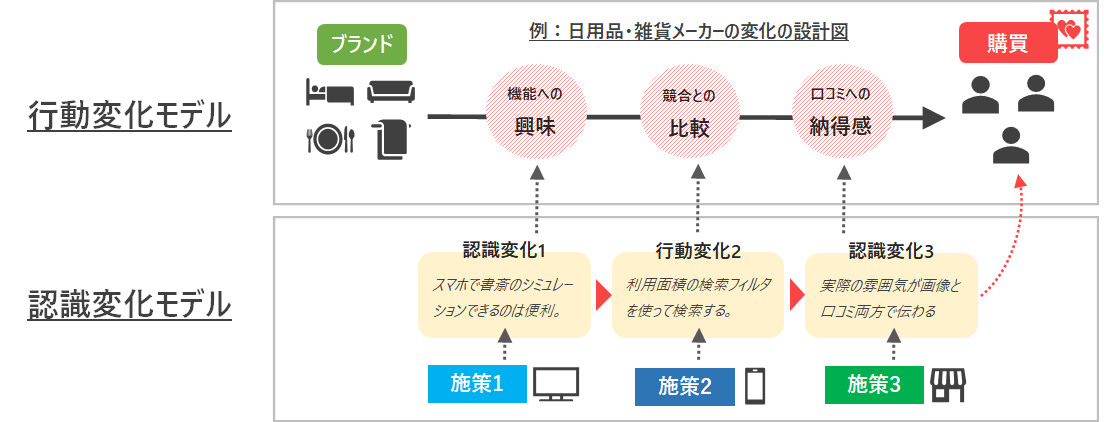

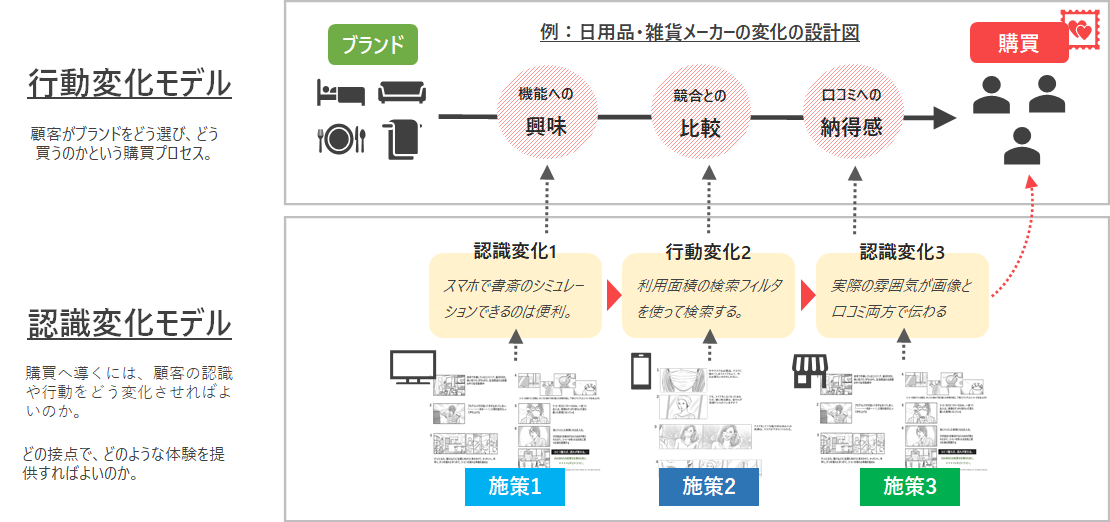

視点:変化の設計図は、「行動変化モデル」と「認識変化モデル」の2つのモデルから構成されます。

変化の設計図は、2つのモデルから構成されます。

・行動変化モデルは、ターゲット顧客がブランドをどう選び、どう買うのかという購買プロセスを表します。

・認識変化モデルは、そのプロセスを促進して購買へ導くには、顧客の認識をどう変化させればよいのかを表します。

つまり、顧客のモノの買い方を知り、その買い方に合わせて適切な施策を組み合わせることで、効果的に購買まで導こうというわけです。弊社では、この全体設計に顧客データを活用して、顧客視点で根拠のあるIMCを生み出します。1つずつ見ていきましょう。

ステップ1:顧客はどういう買い方・選び方をするのかを知る

視点:顧客にはジョブがあり、そのジョブを達成するためにモノやサービスを買う、と考える。

まず、行動変化モデルを作成します。行動変化モデルは、言い換えると、購買行動の集まりです。検索する、比較する、カートに入れるなど、購買という意思決定をするために顧客にとって必要なタスク、と言えます。しかし、モノの買い方や選び方というのは商材やターゲットごとに変わってきますので、自社ブランド専用のモデルを作っておくことが肝要です。特に大きく変わるのが顧客のゴールが異なる時、つまりジョブが異なるときです。購買を決めるまでにどんな所をチェックするのか、どんな視点で比較するかといったタスクは、ジョブ次第で変わってきます。つまり、顧客のジョブによって、行動変化モデルも変わってくるわけです。

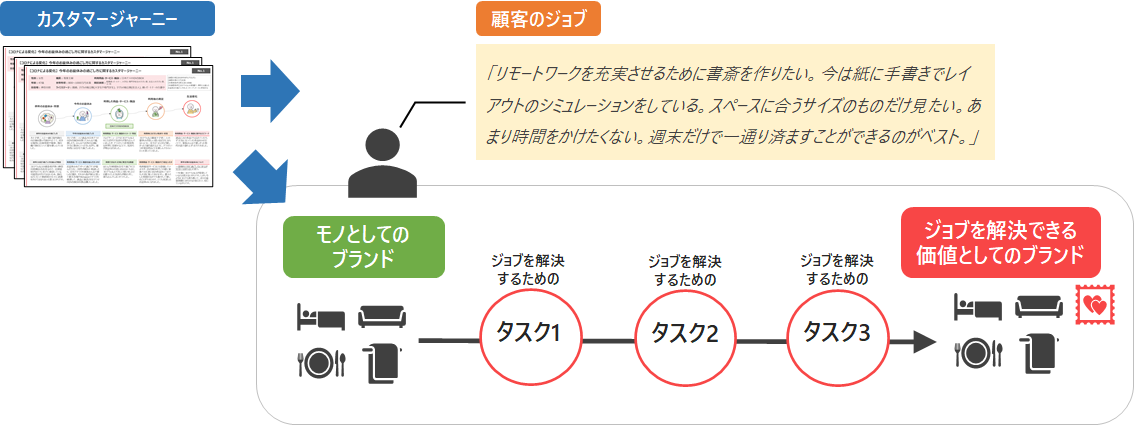

従って、メインターゲットとなる顧客がどんなジョブを持ってブランドを買っているのか、ジョブ解決のために行う主要なタスクは何かを特定する必要があります。これにはカスタマージャーニー調査が適しています。

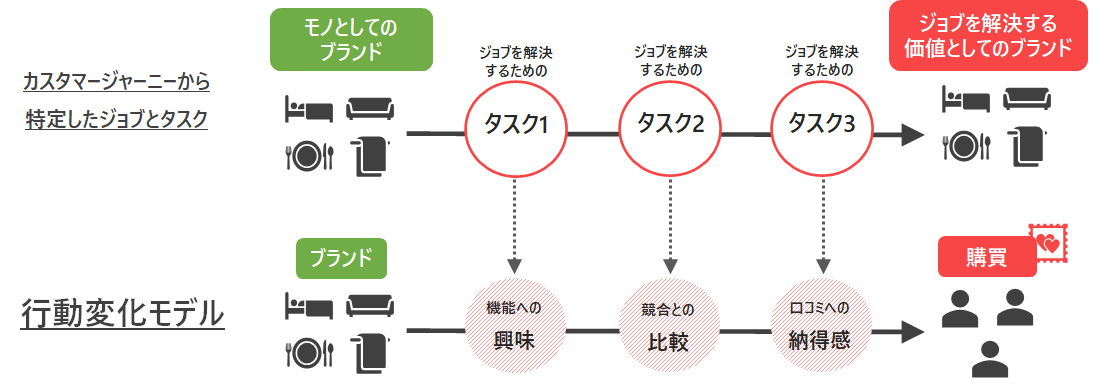

ステップ2:購買までに必要なタスクを特定して、行動変化モデルを作成

視点:行動変化モデルは、ジョブとタスクから設定することができる。

ジョブを解決するために顧客が行う代表的なタスクが分かれば、行動変化モデルを作成することができます。これはN1のカスタマージャージャーニーから作成した仮説モデルなので、後で定量データを取って検証します。日雑品の例では、書斎を週末で時間をかけずに作るというジョブを解決するために、「機能を知る」「競合と比較する」「口コミを確認する」という3つのタスクが必要、というモデルになりました。

ステップ3:購買に結びつく変化を特定して、認識変化モデルを作成

視点:購買モデルの各フェーズで、どのような認識や行動の変化が起きれば購買に結びつくのか。

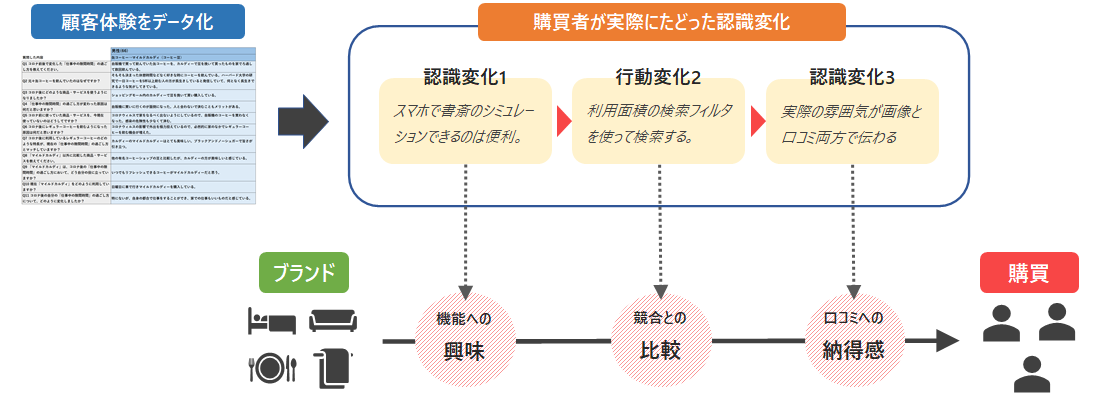

次に、認識変化モデルを説明します。認識変化モデルは、行動変化モデルの各フェーズにおいて、どのような認識や行動の変化が起きれば、購買に結びつくのかを表します。

視点:顧客体験をデータ化して、どんな認識変化を経てブランドが顧客の価値になったのかを調査。購買モデルのフェーズごとに整理する。

どんな商材であれ、買われたということは、顧客にとって何らかの価値になったから買われるわけです。ということは、購買者の体験には、ブランドが顧客にとっての価値になる条件が隠されているはずです。そこで、購買客の顧客体験をデータ化して、どんな認識変化を経てブランドが顧客にとっての価値となったのかを調べ、行動変化モデルのフェーズごとに整理します。

認識変化モデルは、「各フェーズでどんな認識変化を起こすべきか」という目標設定にもなります。ポイントは、「興味フェーズでは、機能に対してこのような認識変化を持ってもらうべき」「比較フェーズではこの部分が競合より優れていると思ってもらうべき」のように、行動変化モデルと各認識変化に対応関係を持たせておくことです。これにより各フェーズのKPIが定まり、後の効果測定でどんな態度変容を測定すればよいかも決まります。

ステップ4:変化を起こすための施策を開発する

視点:全体設計をして終わりではなく、変化を起こすための具体的な施策も立案します。

マーケターとしては、これらの認識変化をできるだけ効率的に起こしたいわけです。そのため、認識変化モデルを作る時には、その認識変化を起こすための施策も同時に作ります。

これにはナラティブ分析という方法が適しています。ナラティブとは、顧客が自分の視点で語る体験エピソードのことです。顧客体験をデータ化して、顧客がブランドを受け入れたシーンを図式化することで、ブランドが顧客にとっての価値になる条件を見つけ出すことができます。その条件に基づいて施策の骨子を作成し、製品コンセプトや広告クリエイティブ、体験コンテンツなどに落とし込んでいくわけです。

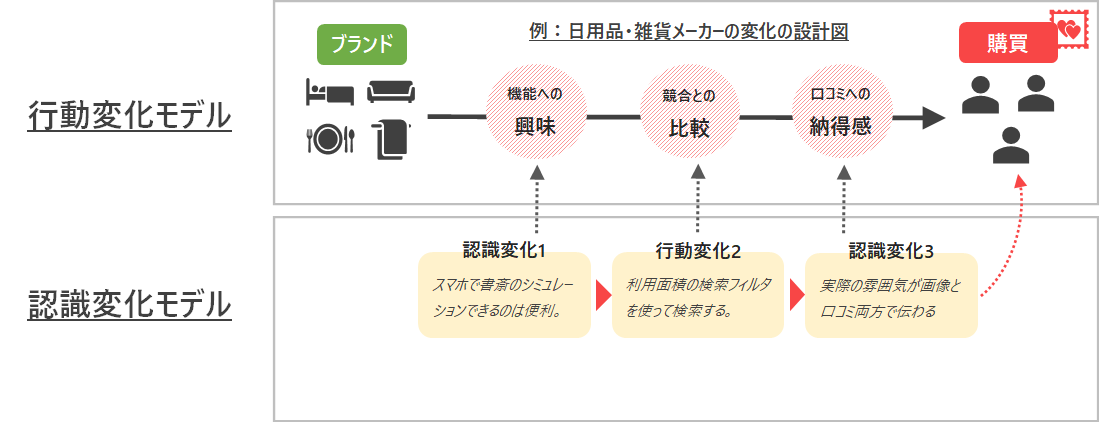

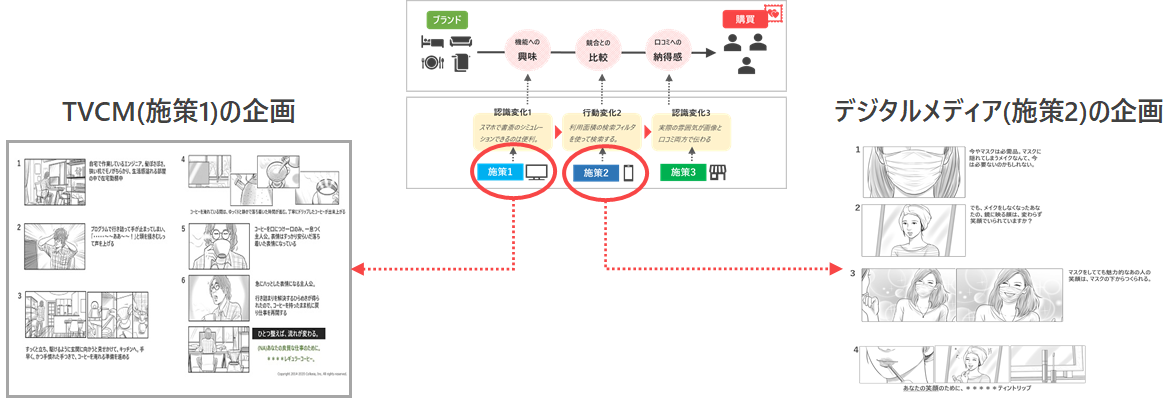

ステップ5:施策と媒体を組み合わせる

視点:どの媒体で何を伝え、どの接点でどんな体験を提供すればよいのか。 施策も立案します。

最後に、施策に合った媒体を組み合わせます。つまり、「この変化を起こすにはどの媒体が適しているか」、「どの接点でこの体験を提供すればよいのか」、という部分を考えます。このメーカーの場合、TVで施策1を行い、スマホで施策2を行い、店頭で施策3を行うという立て付けで進めるのが効果的、ということが分かりました。

完成した変化の設計図例

このように進めていくと、最初にお見せした全体設計が完成します。何のためにどんな広告を打つべきか、何を描写すべきかという軸がブレるのを防ぐことができるという点では、広告開発を顧客視点で管理するディレクションツール、とも言えます。

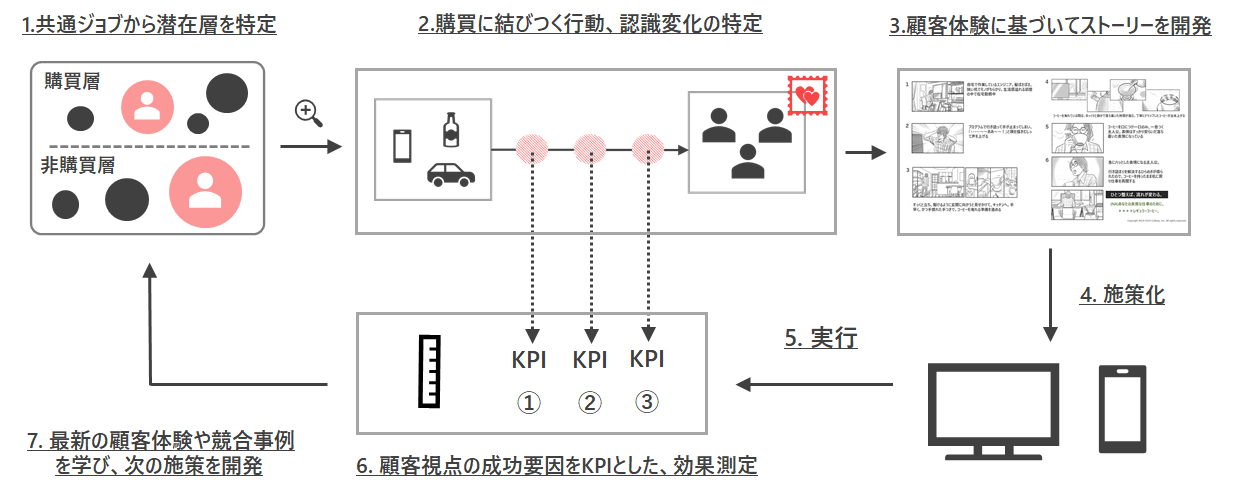

顧客体験から学びを得て、根拠のある施策を生みすPDCAの仕組み

ここまでの提案内容をPDCAの循環図にすると、このような流れにまります。潜在顧客を見つけ出し、顧客体験から学んだ購買に結びつく変化を基点として、施策開発と効果測定をしていくことで、顧客視点で一貫性のあるPDCAの仕組みが出来上がります。

この記事を書いた人:芹澤 連(せりざわ れん)

消費者行動論や統計学、心理学、文化人類学、行動経済学など様々な分野の理論や手法をマーケティングに使いやすい仕組みへ落とし込み、事業会社や広告代理店に提供。著書に『顧客体験マーケティング』(インプレス)。

【芹澤顧客研究ラボ】https://www.facebook.com/groups/serizawaculab/about